本田圭悟

マーケティング本部 プロダクトグループ プロダクトマネージャー

なんとなくスマートでなんとなくクール。大口を開けて笑うことも、大げさな身振り手振りをすることもない。話しかけると、ちょっと照れくさそうに伏せ目がちで笑う。そんな本田圭悟さんの肩書は、マーケティング本部プロダクトグループプロダクトマネージャー…。商品のアイデアを考え、形にしていく仕事だ。

水泳の競技選手として過ごした少年時代

「商品の企画から開発、イメージを作り、デザイン案、価格設定、流通戦略を考え、それが会社の考えるビジネスに合致するかを判断します。プレゼンテーションをして、審査をクリアすれば製品化となるわけです」。

この連載の第一回で登場した竹島哲也さんと同じ職種だが、竹島さんの担当がテントやタープだったのに対して、本田さんはLEDランタンなど照明器具、電気関係の用品が多い。

「営業からマーケティングに移ってきて、最初はアクセサリー関係を2年くらい担当していました。要はキャンプで使う小物ですね。それからクーラーボックスなども担当しまして、電気、照明関係を手がけるようになりました。これらの商品に共通するのは、金型を使って成形するということです。金型を作るには大きな投資が必要になるので、ひとつの国でやるよりも、多くの国で一緒に企画開発をして、広範囲に販売したほうが効率がいいんです。そうなると、多国間で頻繁に打ち合わせをやるようになりますし、外国のスタッフとのコミュニケーションが不可欠になります。僕は留学経験があるので、そのあたりの能力が買われたのかもしれませんね」。

本田さんは1979年12月27日、石川県七尾市の生まれだ。豊富な魚介類をはじめとした美味の土地柄で、世界的なパティシエ、辻口博啓さんの出身地としても知られる。

「子どもの頃はずっと水泳で…キャンプはやったことなかったですね。兄が水泳教室に通ってたので、一緒に行ってみたんですが、兄は半年くらいでやめちゃったんですよ(笑)」。

しかし、本田さんはそこで水泳の才能を開花させた。

「いやぁ、水泳そのものは楽しくなかったです。辛かったですよ。でもね、小学校3年くらいで育成コースに呼ばれて…言われるままに泳いでいたんです。目の前に常にタイムがあって、試合に出るたびに自分の記録と競争する…みたいな部分がモチベーションになっていたんだと思います」。

やがて、インターハイ出場。将来を期待された存在だったが、彼自身は別の進路を考え始めていた。競技者ではなく、研究の対象としてスポーツを捉えたのだ。

「そういうところ(インターハイ)に行くと周りはみんな速いですからね。出ただけじゃだめなんですよ。もう少し上に行けるかなぁ…と思ってたんですけど、徐々に進路を考えるようになって、水泳じゃ食えないなぁと思ったんです。そこで、なにか別の形でスポーツに貢献したいな…と考えました。どうすれば科学でアスリートのパフォーマンスを上げられるのかな…と。それで学者になりたいなと思い、東海大学の体育学部に進みました」。

ここで彼の人生は大きく舵を切ることになる。アメリカ合衆国へ留学したのである。

「研究する方に進めればと思ったんですが、それなら英語が必要だなと考えて、大学のプログラムでニューヨークのシラキュース大学へ留学しました。それまでは、まったく英語ができなかったんですけど、これで結構自信がつきました」。

アメリカのスポーツビジネスを目の当たりにして

アメリカ合衆国はカレッジスポーツが盛んだ。アメリカンフットボールや野球をはじめとして様々な競技がファンに愛されている。それは、本田さんに新たな発見をもたらすこととなった。

「この大学はバスケットボールが有名で、東京ドームの元になった?という、専用のドームを持っているほどです。そこで、大学のスポーツがひとつの産業になっていることに驚きました。入場料はもちろん、広告、グッズ販売など、いろいろなビジネスが成立していたんです。アメリカは地元愛がすごいんで、有名でなくても地元の大学を一生懸命応援します。それをうまく取り入れてビジネスにしていたんですが、“あっ、こういう道もあるんだな…”と思いました。ちなみに、アメリカではチェスもポーカーもスポーツなんですよ。身体を動かすだけでなく、レジャーの要素もスポーツに含まれていて、とても大きなカテゴリーなんです」。

ちなみに、この時代、コールマンに関する忘れられない思い出があると言う。

「当時、雑誌を見ていたら、コロラド川を3日かけてカヤックで下るという記事が出ていました。そこに、コールマンのツ-バーナーに乗せたスキレットの上でパンケーキを焼いている写真がありました。カヤックで旅して、外でパンケーキを作って食べる…この光景がとても新鮮で、カヤックやアウトドアに興味を持ったのもそのころからなんです」。

やがて、英語を身につけた彼は帰国して、母校に復学する。しかし、アメリカで見たスポーツビジネスへの想いは強くなるばかりだった。

「4年生の前半で母校に戻ったので、卒業が目前でした。それで大学院に行こうと思って1年浪人後、またアメリカに行ったんです。タラハシというフロリダの州都にあるフロリダ州立大学でした。実はもうひとつ受かっていたんですけど、それがウイチタ州立大学でして(笑)。フロリダを選んだ理由は、アメリカンフットボールが断然強かったからです。ウイチタと言えばコールマンのお膝元ですよね。そっちに行ってたら人生が変わったのかなとも思いますね」。

ウイチタとの微かな縁…本田さんとコールマンの絆はこのあたりから芽生え始めていたのだろうか。しかし、大学院での生活は非常にハードで、フロリダという地名から想像するリゾートライクな生活とは無縁の毎日だった。

「フロリダには1年半いました。でも、学校と図書館の往復と、帰って寝るだけの生活。本当にハードでした。そうしないと授業に追いつかなかったです。いくつもの授業で、それぞれ宿題が出るので、先人の論文を捜して、調べて、自分なりの考え方を作り上げていくんです。適当に、“~~と思います”では通りません。すべて、そう考えた根拠や証明をしなければならないので、たくさんの本や論文に目を通すことになります。でも、信頼性のある文章を書く能力や、論理的に話して説得するコツはここで身につきましたね。それは、現在、とても役立っています」。

もちろん、大学院での研究はデスクワークだけではない。ビジネスシーンの現場にも身を置くことになった。

「その大学では、テニスのトーナメントが行なわれていたんですけど、あんまり儲からないんですね。それで、観客を増やすにはどうしたらいいのかをチームを組んで考え、実行していきました。フライヤーを作ろうとか、スポンサーを募ってみようとか、そういったことを実地で体験するんです。

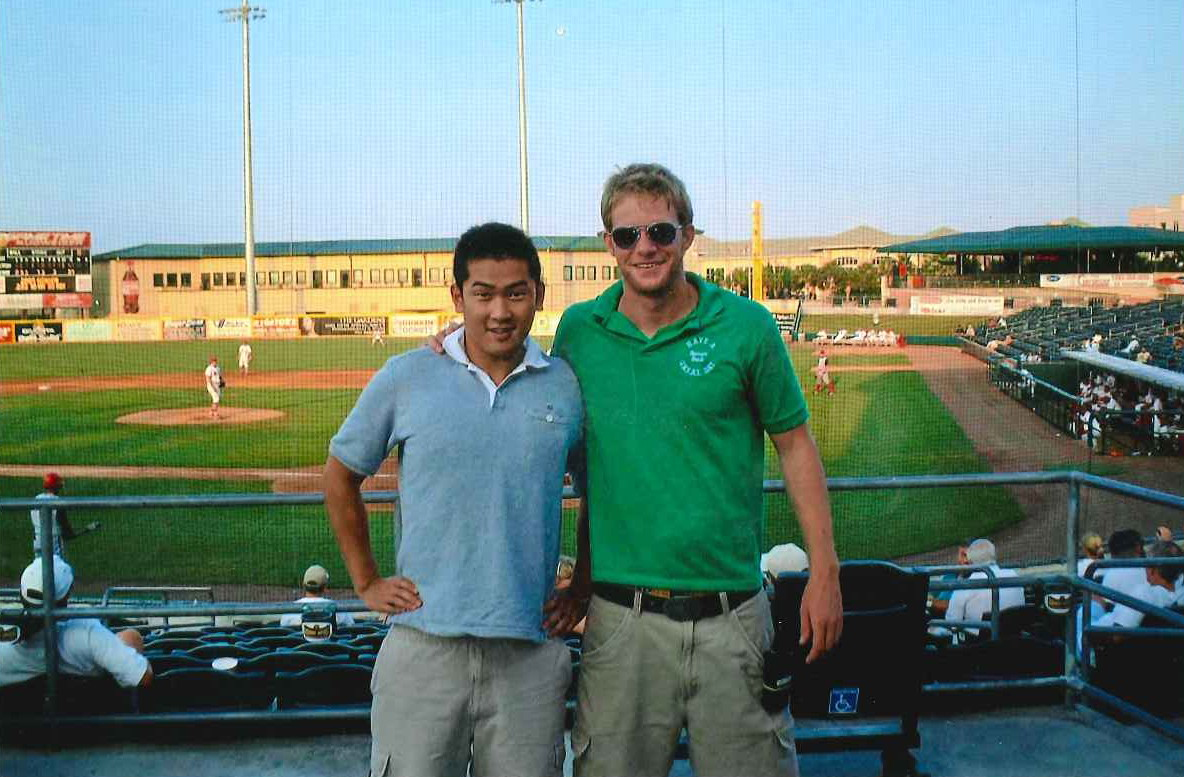

インターンも経験しました。フロリダ・マーリンズとセントルイス・カージナルスの傘下のマイナーリーグに行って、ベースボールビジネスの裏側を見ることができました。…まぁ、当時の私にできることなんてアシスタントくらいで、チケットを売ったり、お客さんを楽しませるプロモーションやったり、地域への慈善活動に選手を参加させたり…っていう感じでしたけど」。

こうして、さまざまな知識、経験を得て本田さんは25歳で帰国する。アメリカでの生活を振り返ってください…と尋ねると、意外な答えが返ってきた。

「それまでの私はあんまり家族に優しくなかったんですけど、向こうはすごいんですよ。同じ歳くらいで、街では生意気でいきがってるような学生が、親の前ではすごく優しくて素直になるんです。クリスマスとかサンクスギビング(収穫感謝祭)の日は、必ず家族で揃ったりとか…。それから、私も家族との接し方を考え直しましたね。まさに家族の絆。その大切さを知ったのはアメリカのおかげですね」。

直面した日米のビジネス慣習の差

「日本で何ができるかな…と考えた時に、むこうで“これからは個人のスポーツが盛んになっていく”って言われたことを思い出しました。それで募集を見かけたコールマンを受けました。2006年の2月です。ちょうどお店が立ちあがる時期だったので、即戦力がほしかったんでしょうね。入社してびっくりしたのは社員が若いこと。日本の大学時代、コールマンのかっこいいバックパックを見つけて買ったんですが、それが(コールマンとの)接点だったので、なんかファッション的なブランドだなって思ってたんです。入社してみたら、やっぱりみんな若くって、僕が抱いていた雰囲気に近かったのでうれしかったです」。

最初に配属されたのは営業部門。販売店などを回って、商品を紹介し、自社商品を買ってもらう仕事だ。

「営業では大型量販店を担当していました。日々、売れ筋商品をバイヤーに提案しに行って、“これ売れてるんで、入れてみてください!”と掛け合うわけです。シーズンになったら店頭にも立ちました」。

しかし、アメリカでビジネスの基本を学んできた彼にとって、日本のビジネスシーンは異質だったという。戸惑い、試行錯誤の日々が続いていった。

「日本の営業職って体育会系ですよね。向こうじゃ、酒の席でお酌することなんてないし(笑)、むしろそんなことしたら失礼ですしね。ほんとにびっくりすることばかりでした。最初はまったくアメリカの感覚で振る舞ってましたから、失礼もたくさんあったと思うんですよ。日本のビジネスマナーなんて全然できてなかったはずですから。でも、先輩がいろいろ面倒をみてくれたんで少しずつ慣れていきました」。

バイヤーに提案して、納得させ、仕入れてもらうという日々の生活で、彼の武器は、アメリカで学んだ仮説や検証のもとに話を進めるという手法だった。

「売り上げの目標を立てて、それに向かってどう進んでいくかっていうことが新鮮でしたね。それまでは勉強しかしていなかったので、ビジネスの現場で人と向かい合うのも面白かったです。相手を説得する時には、売れ筋などのデータを細かく分析していました。“今、こういう状況ですからこうしていきませんか…”って、話を進めるんですが、根拠を提示しなければ説得力がないので。そこには大学時代の論文の信頼性を高めるプロセスが生きていたと思います」。

しかし、ここで理想と現実のギャップが彼の前に立ちはだかる。

「最初のうちはね、アウトドアスポーツとは!とか、スポーツが消費者へ与える効果…とかを私なりに考えて提案していたんですね。でも、お客様がほしいもの、大きく売れる商品ってだいたい決まっていて、販売の数字を伸ばすためには、そういうものを中心に展開していかなければならなかったんです。私の方法ではなかなか売り上げが立たないんですよ。先輩から、“お前、それじゃ売り上げ作れないだろう?”って言われて。理想ばっかりではなかなか……ね。でも、そんな経験を経て、目標を達成できるようになっていきました」。

将来につながる商品を作りたい

「営業を2年やってから、マーケティングに移ってきたんですけど、どんな商品が求められているかを常に考えていますね。最近手がけた商品は、CPX(®)シリーズです。もともとシステムはあったんですが、日本のキャンプシーンに合うようにアレンジをしました。AC電源も使えるようにしたことで、普段の生活にも使っていただけるようになったんです。その象徴的な商品が、CPX(®)6クラシックランプです。100年くらい前に作られたAIR‐O‐LITEをモチーフにして作ったんですが、たまに、キャンプ場でバカでかい昔のランタンを見ることがあったんですね。いやぁ、この重いのをよくもってきたなぁ…って感心して眺めるんですけど、とってもいい雰囲気で、これを小型化して電気で復刻できないかなと思ったんですよ。コールマンが以前から大好きだった人、キャンプを楽しむにしても雰囲気を重視したり、精神的な充足を求めるような方をイメージして進めていったんです」。

営業時代に苦労した商品展開の理想と現実。それを乗り越えた彼は今、理想とする物作りをビジネスシーンに的確に織り込もうとしている。

「営業時代の話とは矛盾しちゃうんですけどね。大量に売れる商品だけを作る…というのではないビジネスモデルを作りたいと思っています。今やっておかないと将来につながっていかない、将来のマーケットを作り上げて行くっていうのも私の仕事だと思っていますので。その時点ではマスの需要ではなくても導入部分になるような商品作りもやっていこうと考えています」。

コールマンというブランドについても、彼は長期的で柔軟な発想を持っている。

「会社としての魅力は、自分が企画したものを世に出せるということでしょうかね。コールマンって、わりと、個人個人の声が通りやすい会社で、社員の企画をサポートしてくれるんですよ。それで売れて、お客さんが幸せになってくれれば最高ですよね。

ブランドとしては、もともと照明器具からスタートして、アイロンなんかも作って、戦争でストーブも生産して、世の中が平和になるとキャンプ用品を手がけたわけです。その時代、その時代で、生活に溶け込んだ商品作りをしてきた柔軟な会社だと思うんですよ。ですから、これからもブランドイメージはそのままで、時代に合わせて変化し、成長してほしいなぁと思います」。

本田さんは、インフレータブルのカヤックも担当しているが、ぜひキャンプと組み合わせて楽しんでほしいという。

「皆さんは、自然の中で、景色を楽しんだり、アウトドア料理を楽しんだり、大勢で飲んで、食べて、語らったりと、普段できないことを楽しんでいると思います。アウトドアって、日常から離れて、いつもと違う世界を楽しめる場所なんだと思います。そこで私からカヤックキャンプの楽しさをお伝えしたいと思います。陸地の景色とは違い、両岸の岩壁や、限りなく水面に近い目線から眺める緑の美しさは、キャンプを更に楽しくしてくれます。川でもいいし、海でもいい。BBQのついでに湖でカヤック…。そんな楽しさを体験して、カヤックキャンプを楽しむ人たちが増えてくれるとよいですね」。

先日、六本木の東京ミッドタウンで行なわれた「アウトドアリゾートをつくろう」というイベントで、私もオアシスリバイバルをベースにしたテントアレンジを披露した。室内に配したウッドのフォールディングテーブルには、上記のCPX(®)6クラシックランプ。それが、映画やショッピングで訪れていた若い女性達に大好評だった。

あのランプがきっかけとなって彼女たちがアウトドアに興味を持ち、将来、母となった時に子どもと共にキャンプへ出かけることになるとしたら……本田さんの言う、将来につながる小さな種がこの時、播かれたことになるのだろう。

取材と文

三浦修

みうらしゅう

コールマンアドバイザー。日本大学農獣医学部卒。つり人社に入社後、月刊 Basser編集長、月刊つり人編集長を経て、2008年に広告制作、出版編集、企画、スタイリングなどを手がける株式会社三浦事務所設立。自称「日本一ぐうたらなキャンプ愛好家」。

1960年生まれ。千葉県市川市在住